*審査・作品の詳細発表(1/29)

最終審査の模様と作品の詳細を公開しました。

最終審査会経過について

本コンペは1,000㎡前後の中規模オフィス、CLT長尺材の活用という比較的シンプルなテーマの設定で行われました。

似通ったデザインが並ぶ可能性もありましたが、予想に反して6チーム6様のバラエティ豊かな提案が示されました。

すべての作品においてCLTの特性を多角的にとらえ、他構造の置き換えではない新たなオフィス建築の創出に力を注がれており、提案書に目を通した協賛企業関係者をして「全部建てたい!」と言わしめる傑出したデザインが並びました。

最終審査会は限定公開の形で行われ、候補チーム関係者16名、CLT協会関係者11名に加えて1次募集に応募したチームからも8名の見学参加がありました。

審査会では、各チームが持ち時間30分でプレゼンテーションと質疑応答を行いました。4名の審査員のうち、CLT建物の設計で国内随一の実績を有する武松幸治氏、デザインと力学的合理性の両立の難しさを知り尽くした向野稔彦氏、オフィス空間の機能性・拡張性とデザインの統合を問う本江正茂氏の3氏から、実務と専門性に即した鋭い質問が投げかけられ、応じる提案者の回答に協賛企業代表の中島浩一郎氏がじっと耳を傾ける真剣勝負となりました。

審査はすべての発表が終了した後でただちにおこなわれ、模型をみながら4名の審査員が各作品の感想を述べつつ、懸念点や留意点について協議しました。

議論が尽くされた時点で上位作品絞り込みのため各審査員が1-3位を投票し集計したところ、4名全員がNKS+桃李舎チームを1位としたため、最優秀賞が決定しました。

また、他の5チームすべてに2位、3位の評点がつき、候補作の実力伯仲ぶりを物語っていました。

各作品について

[最優秀賞] 末廣 宣子((有)エヌ・ケイ・エス・アーキテクツ)/桝田 洋子((有)桃李舎)

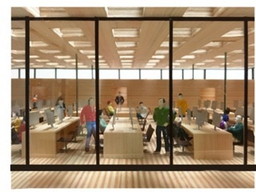

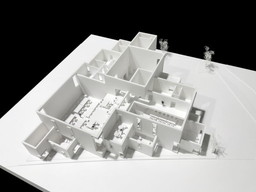

内部空間の魅力とオフィスとしての機能性、CLTを使った建築の可能性をバランスよく追求した総合力と検討レベルの綿密さが評価され、審査員全員一致で最優秀賞となりました。多くの候補者チームが施工性におけるCLTの特色に着目しましたが、効率的な建て方の提案において実現に向けた射程の近さにおいてNKS+桃李舎チームの提案は他を凌駕していました。外観の象徴性や細部のおさまりには懸念点があり、とくに屋根および2階天井の形状については審査員からもさまざまな意見が示されましたが、これらのコメントは新たなアイデアを喚起する同案のポテンシャルの高さの証左でもあり、今後設計段階で乗り越えられる課題であるとして肯定的に評価されました。

[優秀賞] 新関 謙一郎((株)NIIZEKI STUDIO)/多田 脩二(一級建築士事務所 多田脩二構造設計事務所)

CLTシェルの大屋根を連続壁柱で支える象徴的なデザイン提案において、優秀賞に選出されました。建て方の難しさや材料加工の歩留まり、オフィス空間としての魅力については審査員から厳しい意見も示されましたが、本コンペのテーマであるCLT長尺材の活用において、その魅力を十分に生かし、力学的合理性とデザインを融合させたNIIZEKI+多田チームの造形力が高く評価されました。

[特別賞] 岩田 知洋(大建設計(株))/名和 研二(なわけんジム)

提案の募集においては、現行法の枠を超えた斬新な提案を求めるため、新たな技術開発の提案も受け付ける、としましたが、なわけんジム+大建設計チームは、あえて「ルート1でも可能な設計」という縛りを自ら課し、ユニットの増殖系としての3層構造を提案しました。計画道路用地に提案されたモバイルユニットは、純CLT造、S造との混構造などの複合提案となっていて審査員の関心を呼び、急きょ設定された特別賞に選出されました。

[最終審査選出]

末光 弘和((株)SUEP)/江村 哲哉(オーヴ・アラップ・アンド・パートナーズ・ジャパン・リミテッド)

分厚く重ねられたCLTパネル屋根にトップライトを設け、安定した自然光採光とZEB Readyへの環境性能を考慮したSUEP+ARUPチームの提案は、再生可能エネルギーへの先駆的な取り組みを行っている協賛企業への深い共感と理解が表れており、格子梁システムの屋根にパネルの材積を有効に使い、トップライトからの自然光をやわらかにオフィス空間へ導く提案が示されました。

[最終審査選出]

矢口 秀夫((有)阿部仁史アトリエ)/新谷 眞人((株)オーク構造設計)

6チーム作品の半数は1フロアに事務室を集約、残り半数は複数フロアに分散させる提案と二分されるなかで、阿部+オークチームはほぼ平屋建ての構成としながらもCLT造の箱を水平方向に重ねる「新たなパラダイム」と連動させ、サンドイッチCLT材を用いた大空間を中心に徐々に小さな箱を並べました。各所にロフトを配した分節化されたスペースは回遊性を持ち、多様な執務のあり方を触発する提案となりました。

[最終審査選出]

富永 大毅(富永大毅建築都市計画事務所)/川田 知典(川田知典構造設計)

今後のCLT造建物需要の主力は3階建て商業施設にある、と展望した富永+川田チームは、まず準耐火構造の想定にて斜柱を用いたプロトタイプ設計を検証、次いでバリエーションとしてのオフィス施設を提案しました。半地下として現事務所の伝統を継承しつつ軒高さを抑え、壁量を減らして経済的かつ開放的なデザインとし、夜景にCLT斜柱が浮かび上がる魅力的なファサードが示されました。

力作を提案いただいた候補者チームをはじめ、関係者のみなさんに心から御礼を申し上げます。また、本コンペがきっかけとなって建築家・構造エンジニアの方々がCLTという材料に触れて新たなアイデアをあたため、実務に展開されますよう願っております。

(文責:CLTデザインコンペ2017 事務局)

審査結果

■最優秀賞

末廣 宣子((有)エヌ・ケイ・エス・アーキテクツ)/桝田 洋子((有)桃李舎)

■優秀賞

新関 謙一郎((株)NIIZEKI STUDIO)/多田 脩二(一級建築士事務所 多田脩二構造設計事務所)

■特別賞

岩田 知洋(大建設計(株))/名和 研二(なわけんジム)

■最終審査選出

末光 弘和((株)SUEP)/江村 哲哉(オーヴ・アラップ・アンド・パートナーズ・ジャパン・リミテッド)

矢口 秀夫((有)阿部仁史アトリエ)/新谷 眞人((株)オーク構造設計)

富永 大毅(富永大毅建築都市計画事務所)/川田 知典(川田知典構造設計)

+*+*+++*+++*+++*+++*+*+*+++*+++*+++*+++*+++*+*+*+++*+++*+++*

*最終審査 結果発表(12/5)

12/5(火)に最終審査を実施し、以下の結果となりました。受賞チームの皆様おめでとうございました!

詳細は追ってレポートいたします。

■最優秀賞

末廣 宣子((有)エヌ・ケイ・エス・アーキテクツ)/桝田 洋子((有)桃李舎)

■優秀賞

新関 謙一郎((株)NIIZEKI STUDIO)/多田 脩二(一級建築士事務所 多田脩二構造設計事務所)

■特別賞

岩田 知洋(大建設計(株))/名和 研二(なわけんジム)

+*+*+++*+++*+++*+++*+*+*+++*+++*+++*+++*+++*+*+*+++*+++*+++*

9/29(金)

候補者の皆様と共に、銘建工業様を見学、建設予定地の視察を行いました!

CLTを実際製造している工場から、バイオマス発電所を見学し、敷地用件や建物用件を説明・質疑応答した後、地下にある現在の本社事務所と建設予定地を視察しました。

情報が盛りだくさんの内容で、消化に時間がかかるかもしれませんが、参加いただいた方々には満足いただけたようです。

引き続き質疑応答を行い、作品提出は11/30、最終審査を12/5に実施します!

+*+*+++*+++*+++*+++*+*+*+++*+++*+++*+++*+++*+*+*+++*+++*+++*

8/18(金)

候補者の募集を締切いたしました。合計で35のチームより応募がありました。多数のご応募をいただきましてありがとうございました。1次審査通過は下記の6チームです。

意匠設計/構造設計 *順不同

■末光 弘和((株)SUEP)/江村 哲哉(オーヴ・アラップ・アンド・パートナーズ・ジャパン・リミテッド)

■矢口 秀夫((有)阿部仁史アトリエ)/新谷 眞人((株)オーク構造設計)

■岩田 知洋(大建設計(株))/名和 研二(なわけんジム)

■富永 大毅(富永大毅建築都市計画事務所)/川田 知典(川田知典構造設計)

■新関 謙一郎((株)NIIZEKI STUDIO)/多田 脩二(一級建築士事務所 多田脩二構造設計事務所)

■末廣 宣子((有)エヌ・ケイ・エス・アーキテクツ)/桝田 洋子((有)桃李舎)

+*+*+++*+++*+++*+++*+*+*+++*+++*+++*+++*+++*+*+*+++*+++*+++*

CLTデザインコンペ 2017 趣旨

日本CLT協会が一般社団法人として活動を開始してから3年が経ちました。国産材を使ったCLT材料の特性につきましては多方面からのご協力により、強度、断熱、防耐火性能等の各種基準化が進み、法制度も整いました。

しかし、CLTの特性を活かして造形力とエンジニアリングの力を融合させ、新たな空間を作り出す試みは緒についたばかりです。

当協会では、他材料、他構造の置き換えから一歩進んだ、CLTならではのデザインが生まれることを期待して、CLTデザインコンペ2017を開催します。

意欲のある若手から実績を積まれた実務者まで多くの建築家・構造エンジニアのみなさんからの応募をお待ちしています。

募集概要

日本CLT協会は、CLTデザインコンペ2017の協賛企業である銘建工業株式会社の新本社事務所設計提案チームを2段階方式で募集します。

同社では岡山県真庭市の敷地にCLT長尺材を使った従業員100名のための事務所施設を計画しています。

当協会は同社の事務所計画についてのプロポーザル提案を行う意欲のある候補者を若干組募集します。

募集要領

■募集内容

意匠設計者および構造設計者から成るチーム 若干組

■主催者

一般社団法人 日本CLT協会(事務所部門協賛企業:銘建工業株式会社)

■応募資格

・意匠、構造設計者ともに一級建築士資格を有すること。

・日本国内に開設している事務所に所属していること。

・年齢不問。CLT設計の実績の有無は問いません。

・意匠設計者、構造設計者ともにチームを組むことができるのは1組のみです。重複しての応募はできません。

・意匠設計者、構造設計者ともに一事務所あたりひとチームのみしか応募はできません。

・1名で意匠設計、構造設計を兼ねることは不可とします。

・構造設計者については構造設計一級建築士であることが望ましいですが、資格を持たない場合は法適合確認を依頼できる資格保有者の氏名を設計協力者として記載してください。

・同時開催のアイデアコンテスト、デザインコンペ住宅部門への同時応募もできますが、本部門にて候補者に選抜された場合は他部門への応募は辞退いただきます。

■応募締切

2017年8日18日(金)必着

■応募方法

compe@clta.jp宛てにメールをお送りください(受付後の応答メールが休日を除いて3日以内に届かない場合はご連絡ください)。

メールの件名は「事務所部門応募」とし、下記必要事項を本文にご記入の上、応募書類を添付のうえ送付ください。

- 応募代表者 氏名:

- 応募代表者 所属設計事務所:

- 応募代表者 メールアドレス:

- 応募代表者 電話番号:

- 意匠設計者 氏名:

- 意匠設計者 所属設計事務所:

- 構造設計者 氏名:

- 構造設計者 所属設計事務所:

- 法適合確認を依頼できる資格保有者(応募者で構造設計一級建築士がいない場合のみ記載):

■質疑受付

2017年8日14日(月)まで、メールにて受け付けます。

compe@clta.jp宛てで、件名は「事務所部門質疑」としてお送りください。

最終回答は8月16日(水)に募集ページ上に掲載します。

なお、質問に対する回答内容は本要領の追加又は修正とみなします。

■募集対象建物

(1)敷地条件

・所在地:岡山県真庭市勝山

・区域区分:都市計画区域内

・用途地域:準工業地域

・建ぺい率:60%

・容積率:200%

・防火地域:建築基準法22条区域内

(2)設計与条件

用途:事務所(銘建工業の本社機能および生産施設の管理部門、従業員数 約100名)

構造:長尺CLTを構造材に用いること。混構造も可。

延床面積、階数:提案による

予定工事費:約3億円(建築・外構・電気・機械設備工事費含む)

※詳細は、現地説明会にて説明します。

■応募書類

A3(420ミリ×297ミリ)1枚のPDFデータで応募してください。

応募書類には以下の2点を記載してください。書式は自由です。適宜、図版を含めていただいても結構です。データ容量は最大10MBまでとします。

1-応募者(意匠設計者、構造設計者)のプロフィール

略歴に加えて、応募者の力量がわかる事例、エピソードを具体的に記してください。前職での担当者としての経験でも結構です。

例:コスト、デザイン、構造方式、審査機関などの諸条件が相いれない状況をねばり強く打破した事例

例:既製品や建材として使われない材料を適切に組み合わせて新しいデザインを実現した事例

2-本コンペにかける意欲

内容は自由とします。

例:CLTにどのような可能性を感じているか

例:本コンペの候補者(設計者)として、実作の設計・実現において、新たに試みてみたいこと

■1次審査 審査基準

・プロフィール(実績)と意欲の2点で審査します。

■1次審査結果発表

応募書類をもとに日本CLT協会 CLTデザインコンペ2017事務局にて若干組を選抜後、9月中旬ごろ、日本CLT協会ホームページ上で候補者チームとスケジュールを発表します。

プロポーザル審査(2次審査)について

■スケジュール

現在の予定は以下のとおりです。

2017年9月中旬 候補者への現地説明会実施(各チーム2名まで旅費交通費支給)

11月中旬 プロポーザル応募締切

12月上旬 審査会(プレゼンテーション、質疑応答あり)、同日結果発表

2018年1月下旬 日本CLT協会ホームページ上にて公表

■審査方法

プロポーザル提案者によるプレゼンテーション、質疑応答を経て、以下の4名の審査員により、合議形式にて行います。

コンペの結果とその後の設計内容の変更については、主催者である日本CLT協会が随時レポート・開示することで、公平性・透明性を担保します。

向野 聡彦(㈱日建設計 フェロー役員 エンジニアリングフェロー)

武松 幸冶(建築家 E.P.A環境変換装置建築研究所 主宰)

本江 正茂(東北大学大学院 工学研究科准教授)

中島浩一郎(銘建工業㈱ 代表取締役)

(敬称略)

審査員のご紹介/メッセージ

向野 聡彦(㈱日建設計 フェロー役員 エンジニアリングフェロー)

略歴

1957年福岡県生まれ。1982年東京大学大学院修士課程修了後、JR各社の前身である日本国有鉄道を経て1987年より日建設計。以来30年以上構造設計に従事し、オフィスや住宅をはじめスポーツ施設、商業施設、研究所、工場、病院、ホテル、美術館など多様な建築を設計。静岡県庁東館制振改修でJSCA賞、ホキ美術館で日本構造デザイン賞を受賞。

応募者へのメッセージ

CLTの特性をいかに活かすか、創造的で実現性のある提案が求められています。可能性のある開発も含めてよいとありますから、材料そのものに踏み込むことも可能です。新しい空間の可能性のみならず時間という視点での可能性もあるでしょう。CLTをどのように捉えいかに展開させるか、既成の枠にとらわれない、実現性のある創造的で自由な提案を期待いたします。

武松 幸冶(建築家 E.P.A環境変換装置建築研究所 主宰)

略歴

1963年長崎県生まれ。多摩美術大学美術学部建築科卒業後、ユニテ設計・計画入社。1991年にE.P.A環境変換装置建築研究所一級建築士事務所を設立。自給自足型の建築をコンセプトに設計活動を開始。環境配慮型建築のプロジェクトも多く手がけ、壁面緑化システムの構築や、地域産材を使用したハイブリットCLTの開発を通じ環境を変換させる装置としての建築を実現。近年は大規模木造建築に力を入れ、NPO法人不燃化技術研究組合などを設立し、耐火性能のある都市の木造化に取り組む。

Photo / Masayuki Hayashi

応募者へのメッセージ

国産材を使用したCLTの開発も進み、法制度も整った今、CLTの本来の良さが生かされる時期を迎えたのではないでしょうか。但し、ここ数年取り組まれたCLT建築はどれも法解釈や工法に縛られた計画が多く、魅力的な事例が少ないように感じます。今回のCLTデザインコンペを機に、木造建築が作り出す環境に対して、建築家と構造家のアイデアが詰まった新たなイノベーションを感じる提案が多数応募されることを期待しています。

本江 正茂(東北大学大学院 工学研究科准教授 博士(環境学))

略歴

1966年富山県生まれ。1989年東京大学工学部建築学科卒業。2006年より現職。2010年-2015年大学院生と地域のクリエイタが共同で参加するプロジェクト駆動型デザイン教育プログラム「せんだいスクール・オブ・デザイン」校長。2015年より、東北大学大学院工学研究科フィールドデザインセンター長。情報技術が拓く都市と建築の新しい使い方をデザインし、人々が持てる力を存分に発揮しあえる環境をつくりだすべく研究中。システムデザイン作品に「MEGAHOUSE」「せんだい3.11メモリアル交流館」など。著書に『プロジェクトブック』,『Office Urbanism』など。

Photo: Izuru Echigoya

応募者へのメッセージ

オフィスは住宅以上に長い時間を過ごす空間です。人工知能の時代だからこそ、人々の活動にフォーカスしたオフィスのデザインが求められています。オフィスにふさわしいCLTの使い方を見出し、働き手が力を発揮しやすい快適な環境を提案してください。伝統的な「木材の良さ」に甘んじない、美的にも技術的にも大胆な提案に期待しています。

中島浩一郎(銘建工業㈱ 代表取締役)

略歴

1952年岡山県生まれ。横浜市立大学卒業し、銘建工業入社、2004年より同社代表取締役社長。2012年より日本CLT協会会長。その他、日本集成材工業協同組合副理事長、日本木質バイオマスエネルギー利用推進協会副会長、真庭木材事業協同組合副理事長、京都府立林業大学校特別教授など。

Photo / 山陽新聞社提供

応募者へのメッセージ

1975年から使っている銘建工業の現本社事務所は地下事務所で、訪れた方はみなさま驚かれます。地下の事務所は、静謐性、エネルギー消費の少なさ、日の移ろいのないことによる落ち着きなど、地下ならではのよい面が数多くありました(今後もどんどん使います)。

新しい本社事務所は「21世紀の新素材=CLT」の価値を引き出す提案により、新しい銘建工業事務所のDNAをいただきたいと考えています。

■プロ―ポーザル審査 審査基準

・CLT長尺材の特性をいかした画期的なデザインが、力学的合理性、事務所としての快適性、コストの妥当性(ランニングコスト共)とともに合理的に成立すること。CLTの特性とは、施工性も含みます。

・審査員合議による選考とする。

・地域材の活用といった視点も重要なCLTの特性ですが、本コンペではベースラインと考え、デザインとエンジニアリングによる新しい空間の提案を求めます。

・提案内容がすみやかに実現できないものであっても、ブレイクスルーをもたらす素晴らしい提案であれば、設計期間中に実験や商品化の検討など、必要な時間を費やす準備があります。

■賞品

最優秀賞 1点:設計契約

基本設計・実施設計・監理の各段階で契約を締結します。

優秀賞 1点:50万円

■応募作品の活用

・応募作品については、日本CLT協会がおこなう広告、出版物、ホームページ、イベントの展示などに使用します。

・コンペ終了後も、設計案の変遷や実際の施工状況などについて日本CLT協会が随時レポート・開示します。

■その他

・プロポーザル審査に進んだ候補者に対しては、現地説明会や質疑応答などを通じてCLT協会が把握している最新情報を提供します。

銘建工業株式会社について

1923年(大正12)年、岡山県真庭市に中島材木店として製材所を創業、1970年(昭和45年)銘建工業株式会社に社名変更し、集成材生産を始める。以後、日本有数の集成材メーカーとしての地歩を築き、2012年にCLTの研究開発および生産に着手し、2016年に日本初となるCLTの量産工場を立ち上げた。2012年に日本CLT協会が発足した当時からの会員企業でもある。

同社ホームページ http://www.meikenkogyo.com/

現在、同社の本社機能はCLT生産ラインの地下部分にある。

1970年代の低成長期に社員総出で作った手掘りの地下空間をオフィスとしており、事業が拡張されても増築がままならないのが悩みの種である。同社の歴史を物語る現事務所への愛着はあるものの、自然光の入るワークスペースは社員の長年の悲願である。生産施設の管理部門も工場の一角に暫定的に設置されたまま十数年の歳月が経っており、新本社建設に伴い、各部門の集約化を計画している。

1980年代には木質バイオマス発電に取り組み、以降発電設備の大型化やペレット生産への取り組みなど生産工程で生じる木くずを有効利用する仕組みを築き上げており、その実践はベストセラー『里山資本主義』でも地域循環経済のモデルケースとして取り上げられた。

2011年森林認証制度PEFC-CoC認証、FSC®-CoC認証を取得しており、新事務所建設における地球環境への配慮は基本的な要求基準のひとつである。

しかし、すでに現在の事務所は生産施設の廃熱を有効活用しており、さらに地表面の温熱変化を受けにくいエコな環境となっているため、省エネルギーの点で現事務所を上回る設計は難易度が高いものと思われる。(日本CLT協会 コンペ事務局・記)

CLT工場の直下にある現事務所。袖机に集成材天板を載せたデスクを使用、自由なレイアウト構成ができる。

プロポーザル応募にあたり(参考)

・応募作品は応募者本人自作のもので国内外において未発表作品に限ります。

・応募作品の制作および送付における費用はすべて応募者がご負担ください(現地説明会費用を除く)。

・ただし、1次審査通過チームには賞金として1チーム当たり200,000円をお支払いします。

・主催者は提出物受理後、応募作品の管理について万全の注意を払いますが、天災、その他不慮の事故・破損・紛失については一切の責任を負いません。

・提出された作品および資料は返却いたしません。

・作品の受付および審査において、応募者に問い合わせすることがあります。

・公序良俗その他法令の定めに反するもの、誹謗中傷を含むもの、著作権その他第三者の権利を侵害しているものについては、審査の対象外となります。

また、受賞発表後であっても、これらの条件に反していることが判明した場合、受賞を取り消します。なお、その場合に生ずる損害について賠償は一切おこないません。

・応募作品の意匠、特許、実用新案、商標、著作権などに関する全ての知的財産権は応募者にあります。

そのためこれを保護する責任は応募者本人となりますので、応募の際は応募者が自ら必要に応じて権利保護等の措置を講じてください。応募作品につき著作権等の侵害による争議が生じた場合、日本CLT協会は一切の責任を負いません。

・ただし主催者は、受賞作品および応募作品を展示会やウェブサイト、プレスリリースその他各種媒体で使用することができます。

・最優秀賞受賞者は、予算(平成21年国土交通省告示第15号にもとづき、プロジェクト独自の算定基準による)の範囲内で、銘建工業株式会社と設計業務契約の締結交渉を行います。

契約までの間に最優秀賞受賞者の失格事項が判明した場合又は辞退した場合は、優秀賞受賞者との交渉となります。

・本コンペ終了後、設計・建設プロセスにおいて、CLTの広報・普及に役立つと考えられる検討過程は、コスト情報を含めウェブサイト上で公開する予定です。

個人情報の取り扱いについて

・本コンペ応募者の個人情報は、次の目的で使用します。

✓本コンペ審査・結果発表のため

✓本コンペに関する確認事項の連絡

・本コンペ候補者として選抜された方の氏名は、主催者が発行する広告、出版物、ホームページ、イベントの展示などで公表します。

・上記目的のほか、ご本人の同意を得た範囲内で利用させていただく場合があります。

・本コンぺ応募者の個人情報は、ご本人の同意なく利用目的達成に必要な範囲以外の利用および第三者への開示・提供はいたしません。

ただし、法律のもと正当に請求された場合はこの限りではありません。

質問事項と回答(8/8更新)

電子メールにより寄せられた質問事項及び回答は次のとおりです。(順不同)

質問01

意匠設計者が「2事務所のJV+構造設計事務所1社」という形態でも可でしょうか?

回答01

一体型の設計共同体であれば、2設計事務所が意匠設計者としてJVを組むことは可能です。

ただし、どちらかが特定分野のサポートをする場合は、協力事務所としての参加とし、応募書類の応募者のプロフィールにその旨を明記してください。

質問02

地域のCLT普及協議会のメンバーでチームを組んで応募することはできますか?

チームメンバーは複数企業の構造設計者、複数の意匠設計者、大学の研究者などです。それぞれの代表者は置きますが、こういったチームでの応募は可能ですか?

回答02

チームで応募される場合、意匠設計者は2事務所まで、構造設計者は1事務所のみとし、その他のチームメンバーは協力者としてください。

意匠設計者、構造設計者のプロフィール・実績について、審査します。

日本CLT協会では、次回(2018年)以降のデザインコンペの題材/協賛企業を募集しております。

当協会の会員企業で来年以降の題材(具体の建物など)がございましたら、こちらよりご連絡をお願いします。